Stellungnahme der Ad-hoc-Kommission SARS-CoV-2 der Gesellschaft für Virologie:

In den vergangenen Wochen erfolgte ein Anstieg der Neuinfektionen mit SARS-CoV-2. Da in einigen Bundesländern bald die Ferien enden bzw. gerade zu Ende gingen, mehren sich die Sorgen um die beschlossenen Öffnungen des Schulbetriebs. Nach heutigem Wissensstand verlaufen Infektionen mit SARS-CoV-2 bei Kindern in der überwiegenden Mehrheit mild, mit deutlich geringeren Raten an Hospitalisierung, Komplikationen und Todesfällen als bei Erwachsenen.

Wir befürworten jede Maßnahme, die dem Zweck dient, die Schulen und Bildungseinrichtungen in der kommenden Wintersaison offen zu halten. Nicht nur die Entlastung für berufstätige Eltern, sondern auch das Wohlergehen der Kinder sind unabdingbar an einen funktionierenden Schulbetrieb gebunden. Der Schulbetrieb muss jedoch an pragmatische Konzepte gekoppelt sein, die das Risiko der Infektionsausbreitung an Schulen eliminieren oder zumindest deutlich reduzieren können. Für eine wirksame Unterdrückung der Virusausbreitung in der Gesamtgesellschaft bleibt es auch weiterhin eine Grundvoraussetzung, die Viruszirkulation in den Schulen niedrig zu halten. Gleichzeitig ist eine effektive Kontrolle der Neuinfektionen in der Umgebung der Schulen, also dem privaten Umfeld von Schülern und Lehrkräften, die beste Prävention für die Eintragung des Virus in die Schulen.

Wir warnen vor der Vorstellung, dass Kinder keine Rolle in der Pandemie und in der Übertragung spielen. Solche Vorstellungen stehen nicht im Einklang mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Fehlende Präventions- und Kontrollmaßnahmen könnten in kurzer Zeit zu Ausbrüchen führen, die dann erneute Schulschließungen erzwingen. Eine Unterschätzung der Übertragungsgefahren an Schulen wäre kontraproduktiv für das kindliche Wohlergeben und die Erholung der Wirtschaft.

Infektionsraten bei Kindern und deren Rolle in der Pandemie sind bisher nur unvollständig durch wissenschaftliche Studien erfasst. Neuere wissenschaftliche Veröffentlichungen und konkrete Beobachtungen in einigen Ländern deuten darauf hin, dass die initial teilweise angenommene, minimale Rolle von Kindern in Frage gestellt werden muss. Die Mehrheit der frühen Studien wurden unter den (Ausnahme-)Bedingungen weitgreifender kontaktreduzierender Regelungen (sogenannter „Lockdown“) mit Schulschließungen oder in der Zeit der niedrigen Grundinzidenz unmittelbar nach dem Lockdown in Deutschland durchgeführt. Sie haben somit als Entscheidungsgrundlage nur einen eingeschränkten Aussagewert für die in naher Zukunft zu erwartende Situation in Deutschland. Unter bestimmten Umständen kann es sein, dass Kinder einen nicht zu vernachlässigenden Teil der Infektionen mit SARS-CoV-2 ausmachen. Inzwischen liegt der prozentuale Anteil von Kindern an der Gesamtzahl der Neuinfektionen in Deutschland in einer Größenordnung, die dem Anteil der Kinder an der Gesamtbevölkerung entspricht.1

Die bekannte Inzidenz der SARS-CoV-2 Infektion zeigt das tatsächliche Infektionsgeschehen in der Bevölkerung nur mit Verzögerung an. Kontrollmaßnahmen gegen ein dynamisches Infektionsgeschehen unterliegen grundsätzlich einer Latenz. Wir neigen daher zu einer vorsichtigen Grundhaltung bei der Interpretation der wissenschaftlichen Datenlage. Fälle bei Kindern könnten in der Anfangsphase der Epidemie übersehen worden sein, da vor allem bei Symptomatik getestet wurde und die Symptome bei Kindern allgemein geringer ausgeprägt sind. Es hat sich zwischenzeitlich herausgestellt, dass sich die Viruslast bei Kindern hinsichtlich der nachweisbaren RNA-Konzentrationen in Abstrichtupfern nicht (oder nicht in klinisch relevantem Maß) von der Viruslast Erwachsener unterscheidet.2-5 Belege der Aussagekraft der Viruslastmessung für den Nachweis von tatsächlich infektiösem Virusmaterial liegen inzwischen vor.6-8 Schwierig ist weiterhin die Interpretation der Daten zur eigentlichen Übertragungshäufigkeit bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen. Ergebnisse aus einigen sorgfältig durchgeführten Haushaltsstudien zeigten, dass Kinder etwa gleich häufig infiziert waren wie Erwachsene.9,10 Unklar bleibt die Häufigkeit einer von Kindern ausgehenden Übertragung. Eine neue umfassende Beobachtungsstudie aus Italien legt nahe, dass von Kindern in erhöhtem Maße Infektionen ausgehen, was die Autoren auf deren intensiveres Kontaktverhalten zurückführen.11 Eine Studie von Zhang et al. konnte zeigen, dass Kinder, trotz höherer angenommener Kontaktraten, eine etwa gleich hohe Infektionshäufigkeit wie Erwachsene hatten, woraus eine geringere Empfänglichkeit von Kindern abgeleitet wurde.10 Eine Modellierungsstudie aus Israel schätzt anhand statistischer Rekonstruktionen von wahrscheinlichen Übertragungsverläufen, dass Kinder etwa halb so empfänglich für die Infektion wie Erwachsene sind.12 Während diese Studien auf Haushaltsbeobachtungen basieren, gibt es allerdings nur wenige Daten aus der tatsächlichen Schulsituation. In einer neueren Studie aus Südkorea wurde für Schüler im Altersbereich der weiterführenden Schulen (10-19 Jahre) eine vergleichbare Übertragungshäufigkeit wie bei Erwachsenen nachgewiesen, auch wenn meist nur geringe oder keine Symptome auftraten.13 Eine Studie aus Australien untersuchte 12 Kinder und 15 Erwachsene, die jeweils während ihrer infektiösen Phase (gezählt ab Tag 2 vor Symptombeginn) am Schul- und Kitabetrieb teilgenommen hatten. Bei 633 im Labor getesteten Kontaktpersonen fanden sich 18 Folgeübertragungen. Diese Zahl ist nicht als gering zu bewerten, weil bei Bekanntwerden jedes einzelnen primären Falls eine sofortige Heimquarantäne des gesamten Klassen-/Gruppenverbands und eine sofortige ca. zweitägige Schließung der gesamten Einrichtung erfolgte, und die Schulen ohnehin nur während der Hälfte der Studienperiode im Präsenzbetrieb waren.14

Beispiele von tatsächlichen SARS-CoV-2-Clustern an Schulen in Israel und Australien untermauern das gegebene Risiko von Ausbruchsgeschehen im Bildungsbereich, insbesondere bei einem verstärkten Gesamt-Infektionsgeschehen in der Bevölkerung.15,16

Eine der wichtigen neuen Erkenntnisse zu SARS-CoV-2, die bei der Schulöffnung bedacht werden müssen, betrifft die inzwischen anerkannte Möglichkeit der Aerosolübertragung, also die Übertragung durch die Luft, insbesondere in Innenräumen bei unzureichender Luftzirkulation17. Je mehr Personen sich in einem geschlossenen Raum befinden und je länger die dort verbrachte Zeitspanne ist, desto grösser ist das Risiko einer Übertragung.

Bezogen auf die Schulöffnung im Herbst bedeutet dies, dass zusätzliche Maßnahmen getroffen werden sollten, um Übertragungsrisiken in Schulen zu minimieren. Dazu gehört beispielsweise, die Klassengrößen abhängig von der Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren, räumliche Ressourcen auszuschöpfen und pragmatische Lösungen für einen verbesserten Luftaustausch in öffentlichen Gebäuden wie Schulen zu finden. Die Umsetzung technischer Maßnahmen zur Sicherstellung eines ausreichenden Raumluftwechsels liegt nicht im Kompetenzbereich der Infektionswissenschaften. Hierzu ist die Einbindung technischer Fachexpertise dringend erforderlich.

In Bezug auf den Klassenverband sollten aus virologischer Sicht feste Kleingruppen inkl. Lehrpersonal definiert werden mit möglichst geringer Durchmischung der Gruppen im Schulalltag. Unterrichtseinheiten könnten möglichst breit per Kleingruppe über verschiedene Tageszeiten und Wochentage verteilt werden. Digitale Lösungen mit einem Mix aus Präsenzunterricht und Heimarbeitseinheiten könnten weitere Möglichkeiten bieten, räumliche Kapazitäten zu entlasten.

Sollte es gegen Jahresende zu einem kritischen Anstieg der Neuinfektionen mit regelmäßiger Beteiligung von Bildungseinrichtungen kommen, sollte eine Ausdehnung der Weihnachtsferien diskutiert werden, um die Zeiten mit höchster Infektionsaktivität zu verringern. Insbesondere eine Ausdehnung in das neue Jahr erscheint sinnvoll, vor allem auch, weil es über Weihnachten durch feiertagsbedingte Reisetätigkeit und Familienfeiern vermutlich zu einer weiteren Zunahme der Infektionsrisiken kommen kann.

Die Evidenz zur Schutzwirkung bei konsequentem und korrektem Einsatz von Alltagsmasken hat in der Zwischenzeit zugenommen.18, 19 Im Hinblick auf die reale Gefahr der Übertragung zwischen Schülern, die zum Zeitpunkt der Infektiosität (noch) keine Krankheitssymptome haben, sprechen wir uns aus alleiniger virologischer Sicht daher für das konsequente Tragen von Alltagsmasken in allen Schuljahrgängen auch während des Unterrichts aus. Dies sollte begleitet werden durch eine altersgerechte Einführung der Kinder in die Notwendigkeit und den Umfang von Präventionsmaßnahmen. Selbstverständlich sollte eine konsequente Händehygiene beibehalten werden, auch wenn die Übertragung durch Oberflächen wahrscheinlich initial überschätzt und die aerogene Übertragung unterschätzt wurde. Hier sollten die Empfehlungen der ersten Jahreshälfte nachgearbeitet werden. Maßnahmen in den Bereichen Tröpfchen-, Aerosol- und Kontaktübertragung sind nicht gegeneinander austauschbar.

Schüler mit einer akuten Atemwegsinfektion sollten auch bei milden Symptomen labordiagnostisch abgeklärt werden, wenn dies möglich ist, weil sie als Anzeiger von Übertragungsherden (Clustern) eine unverzichtbare Rolle in der Früherkennung von Schulausbrüchen spielen. Bis zum Testergebnis sollten sie dem Schulbetrieb fernbleiben. Eine labordiagnostische Abklärung könnte durch niedergelassene Ärzte oder speziell eingerichtete Teststellen erfolgen. Eine besonders niedrigschwellige Testung sollte für das Lehrpersonal sichergestellt sein. Das organisatorische Ziel bei der Testung von Schülern und insbesondere Lehrpersonal sollte eine Befundübermittlung innerhalb von 24h nach Probennahme sein.

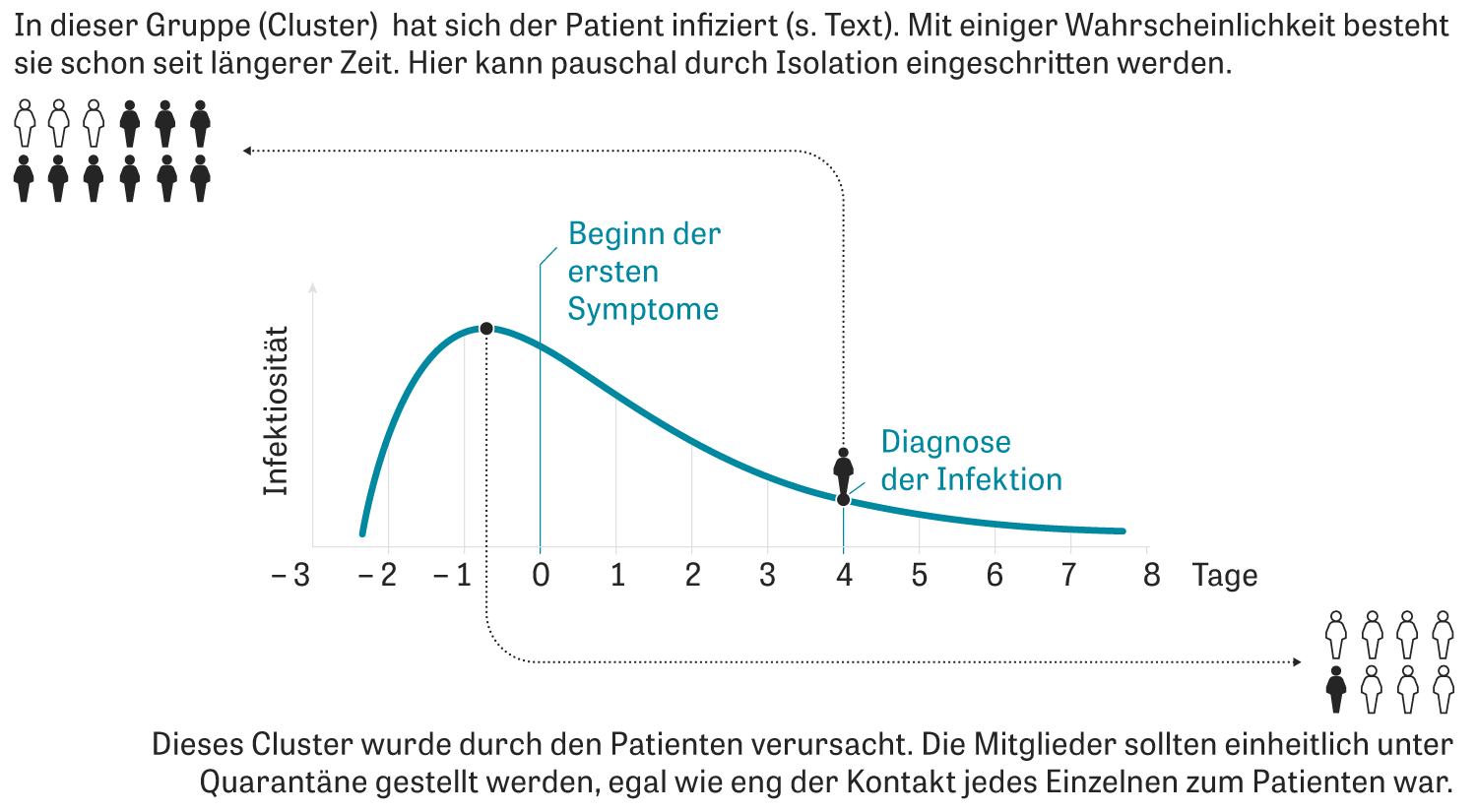

Positiv getestete Schüler und Lehrer sind Indikatorfälle für Übertragungscluster. Für die Behandlung von Übertragungsclustern könnte eine generelle und sofortige Kurzzeitquarantäne in Betracht gezogen werden. Die sofortige Isolierung von Clustern hat sich in Japan in der Eindämmung der ersten Welle bewährt.20,21 Sie ist auch durch die Empfehlungen des RKI vorgesehen, jedoch ist die Umsetzung in der Praxis oft durch den Wunsch nach einstweiliger diagnostischer Abklärung des Ausmaßes einer Clusterübertragung verzögert. Zur Prävention größerer Schulausbrüche ist aber eine sofortige zumindest kurzzeitige Quarantäne des gesamten Sozialverbands erforderlich. Am Ende einer Kurzzeitquarantäne könnte eine „Freitestung“ der Mitglieder des Clusters erfolgen, d. h. eine weitere Quarantäne wäre dann nicht mehr nötig. Wichtig ist hierzu die Schaffung kontinuierlicher, sich nicht überschneidender Sozialgruppen (i.d.R. Klassenverbände) im Schulbetrieb. Die Notwendigkeit einer Kurzquarantäne bei Nachweis einer Infektion im Klassenverband sollte im gesamten Schulbetrieb bekannt sein und durch die jeweilige Schulleitung in sofortiger Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt umgesetzt werden.