Christian Drosten, 5. August 2020

Als die Covid-19-Epidemie Deutschland erreichte, hat das Land schnell und gut reagiert. In kaum einer anderen großen Industrienation sind so wenige Menschen an der Krankheit gestorben. Diese erste Welle haben wir besser als viele andere kontrollieren können, weil wir früh testen konnten und zwischen Gesellschaft, Politik und den Infektionswissenschaften größeres Vertrauen herrschte als anderswo. Unser früher und kurzer Lockdown hat der Wirtschaft viel Schaden erspart. Nicht nur in den USA kann man beobachten, was zu frühe und dann wieder zurückgenommene Lockerungen für die Wirtschaft bedeuten.

Jetzt aber laufen wir Gefahr, unseren Erfolg zu verspielen. Das hat vor allem einen Grund: Wir lernen sehr viel Neues über das Virus, setzen dies aber nur zögerlich um. Wir müssen uns ein paar Fragen stellen: Welche Konsequenzen ziehen wir aus der Erkenntnis, dass sich das Virus vor allem über die Luft überträgt – also nicht nur über die klassische Tröpfcheninfektion, sondern auch über Aerosole? Was bedeutet das im Herbst und Winter für öffentliche Gebäude, für Kitas und Schulen, für Ämter und Behörden, für Krankenhäuser und Pflegeheime? Wann werden wir konsequent unsere Maske tragen, und zwar auch auf der Nase, nicht nur darunter? Welche technischen und pragmatischen Lösungen gibt es für einen hinreichenden Luftaustausch – in einem Land der Ingenieure, nicht der Bedenkenträger? Und wie stellen wir uns den Einsatz der sicherlich im nächsten Jahr verfügbaren Impfstoffe vor? Selbst wenn sie keinen vollständigen Schutz böten, würden sie die Verbreitung des Virus deutlich verlangsamen und die Krankheit weniger schwer verlaufen lassen. Das sollten wir nicht zerreden.

Die Herausforderung besteht darin, unseren Handlungsspielraum zu kennen für die Ausnahmezeit, die bis zur Verfügbarkeit der Impfung vergeht. Ein unsauber abgesteckter Durchseuchungskurs könnte unsere bisherigen Erfolge zunichtemachen, die medizinischen wie die ökonomischen.

Wer eine sinnvolle Handlungsempfehlung für den Herbst schreiben will, muss zunächst einmal die Unterschiede zwischen erster und zweiter Welle verstehen. Die erste Welle entstand bei uns, als das Virus eingeschleppt wurde, durch Skifahrerund andere Reisende, die es zunächst vor allem in ihrer eigenen Altersgruppe verbreitet haben. Es folgte die Ausbreitung bei den Alten, insbesondere in Altenheimen und Pflegeeinrichtungen. Dann gelang es schon, die exponentielle Verbreitung des Virus zu kontrollieren und damit die erste Welle zu stoppen, ohne dass es sich breit verteilt hätte. Auf diesem Erfolg dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir müssen mit der Zunahme unseres Wissens über den Erreger unsere Konzepte überarbeiten. Und wir müssen uns vor allem darauf einstellen, dass die zweite Welle eine ganz andere Dynamik haben wird.

Während das Virus mit der ersten Welle in die Bevölkerung eingedrungen ist, wird es sich mit der zweiten Welle aus der Bevölkerung heraus verbreiten. Denn in der Zwischenzeit hat es sich immer gleichmäßiger verteilt, über die sozialen Schichten und die Alterskohorten hinweg. Und nach der Urlaubssaison werden wir beobachten, dass sich die Neuansteckungen auch in geografischer Hinsicht gleichmäßiger verteilen werden als bisher.

Das alles hat Konsequenzen für die Verfolgung: Waren bisher die meisten Infektionsketten nachvollziehbar, können neue Fälle bald überall gleichzeitig auftreten, in allen Landkreisen, in allen Altersgruppen. Dann sind die personell schlecht ausgestatteten Gesundheitsämter endgültig damit überfordert, die Quarantäne jeder einzelnen Kontaktperson zu regeln. Viele von ihnen haben schon in der ersten Welle vor dieser Aufgabe kapituliert.

Aber sind wir der zweiten Welle deshalb schutzlos ausgeliefert? Nein. Denn die Verbreitung ist bei genauem Hinsehen nicht homogen, und das kann man sich zunutze machen. Infektionswissenschaftler beobachten eine überraschend ungleiche Verteilung der Infektionshäufigkeit pro Patient. Die Reproduktionszahl R bildet dabei nur einen Durchschnitt ab. Nehmen wir einen R-Wert von zwei als Beispiel, dann infiziert jeder Patient zwei weitere. Allerdings nur im Mittel. In unserem Beispiel stecken neun von zehn Patienten jeweils nur einen anderen an, aber einer der zehn infiziert gleich elf weitere. In der Summe haben dann zehn Patienten zwanzig Folgefälle verursacht.

Stellen wir uns die zehn Infizierten nicht gleichzeitig vor, sondern nacheinander, dann haben wir eine Infektionskette. Neun der zehn Fälle in dieser Kette sind Einzelüberträger, sie spielen für die exponentielle Ausbreitung des Erregers keine Rolle. Bei einem der zehn kommt es zu einer Mehrfachübertragung, zu einem Cluster. Während bei Einzelübertragungen die Kette mitunter abreißt, können aus einem Cluster mehrere neue Ketten starten. Das bedeutet exponentielles Wachstum.

Es kommt also auf die Cluster an. Sie treiben die Epidemie. Auf sie müssen die Behörden ihre Kräfte konzentrieren, wenn die zweite Welle an vielen Stellen gleichzeitig beginnt. Wie funktioniert das?

Es hilft ein Blick nach Japan. Das Land warnte seine Bürger frühzeitig vor großen Menschenansammlungen, geschlossenen Räumen und engem Kontakt. Wie anderswo in Asien sind Masken weit akzeptiert. Statt viel und ungezielt zu testen, hat Japan früh darauf gesetzt, Übertragungscluster zu unterbinden. Dazu hat das Land offizielle Listen von typischen sozialen Situationen erstellt, in denen Übertragungscluster entstehen, und sie öffentlich bekannt gemacht. Die Gesundheitsbehörden suchen in der Kontakthistorie eines erkannten Falls gezielt nach bekannten Clusterrisiken.

Die gezielte Eindämmung von Clustern ist anscheinend wichtiger als das Auffinden von Einzelfällen durch breite Testung. Japan gelang es, die erste Welle trotz einer erheblichen Zahl importierter Infektionen ohne einen Lockdown zu beherrschen.

Ich plädiere nun dafür, im Fall der Überlastung nur (oder zumindest vor allem) dann mit behördlichen Maßnahmen auf einen positiven Test zu reagieren, wenn er von einem möglichen Clustermitglied stammt. Die vielen Tests, die die Politik derzeit vorbereitet, werden bald öfter positiv ausfallen und die Gesundheitsämter dann überfordern – schließlich kann man das Virus ja nicht wegtesten, man muss auf positive Tests auch reagieren.

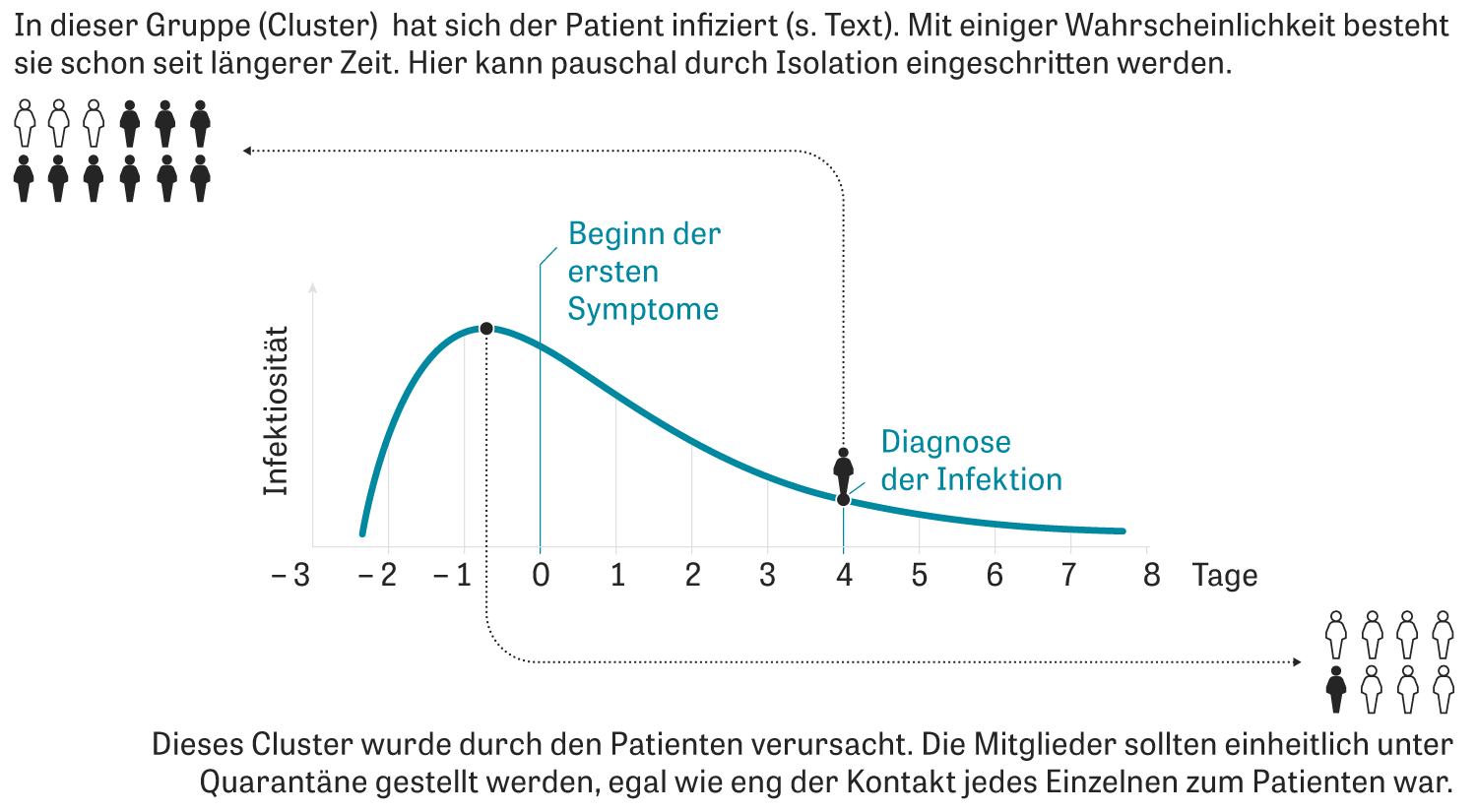

Hier gilt: Der Blick zurück ist wichtiger als der Blick nach vorn. Denn Infektionsfälle werden meist erst mehrere Tage nach dem Auftreten von Symptomen erkannt. Der Patient bekommt Fieber, schläft eine Nacht darüber und geht dann zum Arzt. Erst am Tag darauf erhält er sein Testergebnis. Häufig geht ein weiterer Tag verloren, weil der Patient zögert, der Hausarzt abwiegelt oder das Labor die Proben an einen Subunternehmer weiterschickt. Meist sind also vier oder mehr Tage vergangen, seit der Patient die ersten Symptome verspürte. Zu diesem Zeitpunkt ist er aber kaum noch infektiös. Denn wir wissen inzwischen, dass die infektiöse Phase etwa eine Woche dauert, die ersten zwei Tage liegen dabei vor dem Symptombeginn. Immer noch isolieren manche Gesundheitsämter den erkannten Fall als Erstes, um ihn daran zu hindern, andere zu infizieren. Das ist nicht falsch, es könnte aber genauso gut der Hausarzt übernehmen, der den Patienten begleitet.

Effizienz durch Clusterkontrolle

Eindämmung vieler Infektionen durch wenige Amtshandlungen

© ZEIT-Grafik/Vorlage: Christian Drosten

Das Gesundheitsamt muss zurückblicken: War der Patient in einem Großraumbüro tätig, feierte er mit Verwandten, während er wirklich infektiös war, also etwa seit Tag zwei vor Symptombeginn? Noch wichtiger: Wo könnte sich der Patient eine Woche vor dem Auftreten der Symptome infiziert haben – könnte das in einem Cluster geschehen sein? Jeder Bürger sollte in diesem Winter ein Kontakt-Tagebuch führen. Durch die Fokussierung auf die Infektionsquelle wird der neu diagnostizierte Patient nämlich zum Anzeiger eines unerkannten Quellclusters, das in der Zwischenzeit gewachsen ist. Die Mitglieder eines Quellclusters müssen sofort in Heimisolierung. Viele davon könnten hochinfektiös sein, ohne es zu wissen. Für Tests fehlt die Zeit. Politik, Arbeitgeber und Bürger müssen dies erklärt bekommen.

Amtsärzte kennen diese Zusammenhänge bereits und versuchen, danach zu handeln. Sie stehen aber im Falle eines Ausbruchs unter einem enormen Druck – etwa zunächst zu testen, bevor sie für größere Cluster eine Quarantäne verhängen. Darum brauchen sie verbindliche Vorgaben, auf die sie sich berufen können. Welche Alltagssituationen, welche Gruppengrößen sind besonders risikobehaftet? Ein Quellcluster kann zum Beispiel ein Großraumbüro sein, eine Fußballmannschaft oder ein Volkshochschulkurs.

Auch eine Schulklasse kann ein Cluster sein, darauf muss man besonders im Herbst gefasst sein. Weil es gerade bei jüngeren Schülern nur einen kleinen Anteil symptomatischer Fälle gibt, kann jeder Fall eines symptomatischen Schülers einen Quellcluster anzeigen. Die japanische Strategie könnte helfen, die Schulen länger offen zu halten, indem Cluster in Klassen gestoppt werden, bevor ganze Schulen geschlossen werden müssen. Die Voraussetzung dafür ist klar: Im Schulalltag müssen Klassen voneinander getrennt werden, um geschlossene epidemiologische Einheiten zu erhalten.

Aber wenn nun in der Dynamik der zweiten Welle überall Cluster erkannt werden, würde man dann nicht im Endeffekt doch wieder einen flächendeckenden Lockdown verhängen? Müsste man dann nicht überall Menschen in Quarantäne schicken? Und würde das nicht zu Widerständen führen?

Vielleicht nicht, wenn man die Strategie klug einsetzt. Zunächst: Schaut man sich neuere Daten zur Ausscheidung des Virus an, reicht eine Isolierung der Clustermitglieder von fünf Tagen, dabei darf das Wochenende mitgezählt werden. Ich würde diese Mischung aus Quarantäne und Isolierung "Abklingzeit" nennen, um die Begrifflichkeiten nicht zu verwässern. Am Ende dieser fünf Tage (und nicht vorher) testet man die Mitglieder des Clusters. Solch eine pauschale Regelung für Cluster ist zu verkraften und allemal besser als ein ungezielter Lockdown.

Zusätzlich brauchen wir eine weitere entscheidende Änderung unserer Strategie: eine Testung auf Infektiosität statt auf Infektion. Die Information dafür liefern die gängigen PCR-Tests schon in Form der Viruslast. Eine niedrige Viruslast bedeutet, dass ein Patient nicht mehr ansteckend ist. Würden wir uns zutrauen, aus den inzwischen vorliegenden wissenschaftlichen Daten eine Toleranzschwelle der Viruslast abzuleiten, könnten Amtsärzte diejenigen sofort aus der Abklingzeit entlassen, deren Viruslast bereits unter die Schwelle gesunken ist. Es würden wohl die allermeisten sein.

Selbst eine Beendigung der Abklingzeit ohne Test wäre in Krisenzeiten denkbar, denn die Clusterstrategie arbeitet ohnehin mit Restrisiken. Alle Beteiligten müssen akzeptieren, dass man in Krisenzeiten nicht jede Infektion verhindern kann. Die wenigsten Amtsärzte würden aber die Verantwortung allein tragen wollen. Im Zweifelsfall müssen ihre Entscheidungen nämlich gerichtsfest sein. Deswegen kann ein Amtsarzt oft gar nicht anders, als an externen Vorgaben festzuhalten, etwa an den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI). Diese zielen auf eine korrekte und vollständige Fallverfolgung. Wenn in der zweiten Welle die Gesundheitsämter hierdurch überfordert sind, droht aber ein Lockdown.

Die Erfahrung aus anderen Ländern lehrt uns schon jetzt, dass eine vollkommene Unterbrechung der Einzelübertragungen unmöglich ist. Wir müssen also den Gesundheitsämtern in schweren Zeiten erlauben, über das Restrisiko hinwegzusehen. Sie müssen das wenige Personal dort einsetzen, wo es drauf ankommt: bei den Clustern.

Die bestehenden Empfehlungen des RKI sind präzise und richtig, aber die Ämter bräuchten einen zusätzlichen Krisenmodus. Dazu gehört eine vereinfachte Überwachung der Einzelkontakte, eine Festlegung von Clustersituationen, die sofort und pauschal quarantänepflichtig sind, sowie eine kurze Cluster-Abklingzeit mit Zulassen einer Restviruslast. Hierüber muss Einigkeit herrschen.

Gesundheitsämter und RKI waren in dieser Pandemie sehr erfolgreich und verdienen dafür den höchsten Respekt. Die zweite Welle erfordert nun aber das Mitdenken der gesamten Bevölkerung, der Arbeitgeber und der Politik. Nehmen die Neuinfektionen plötzlich stark zu, brauchen wir einen pragmatischen Weg zum Stopp des Clusterwachstums: ohne Lockdown, dafür mit Restrisiko. Diesen Weg müssen alle verstehen und mittragen, auch durch Befolgen allgemeiner Maßnahmen wie Maskenpflicht und Beschränkung privater Feiern. Der Zeitpunkt für den Krisenmodus kann regional variieren.

Im besten Fall brauchen wir ihn nicht.

Die Quellen zum Text finden Sie hier.

Anmerkung:

Ich habe nachgedacht, ob es gut ist so etwas weiter zu verbreiten:

Der Ausgangspunkt der Betrachtung ist ein wirtschaftlicher, also fachfremder. Unter der Annahme, der Mensch sei gut, führt die Handlungsempfehlung direkt ohne Lockdown zur schnellen Lösung — unter Wegsehen beim dann in Kauf zu nehmenden Restrisiko.

Möge das „Restrisiko“ deinen, nicht meinen Namen tragen?

2. Anmerkung:

Vielleicht ist der Text vor den Demoereignissen in Berlin am letzten Wochenende geschrieben und damit in Teilen obsolet.

M S